1959 : Le sous-préfet d'Akbou, Jean-Marie Robert, sur un camp de regroupement

Tiré du livre de Hugues Robert, Guerre d'Algérie, Journal d'un pacificateur. Dans les coulisses de l'Etat français de 1959 à 1976, Max Milo, 2022.

Jean-Marie Robert, sous-préfet d’Akbou de 1959 à 1962, fut l’un des premiers hommes d’État à condamner les exactions de l’armée française et le sort réservé aux réfugiés pendant la guerre d’Algérie. Il œuvra quotidiennement pour apporter plus de justice et de droits à ses administrés, malgré un contexte de lutte armée.(nde Max Milo)

La décision de procéder aux regroupements des populations musulmanes est prises dès la fin 1955 par les préfets responsables du maintien de l'ordre. d'abord appliqué dans l'Aurès, le procédé s'étendra à l'Ouarsenis, puis à toute l'Algérie. Dans les nouvreaux centres où vivent les villageois déracinés, l'armée procède d'abord au recensement, au numérotage des maisons, à l'inventaire des familles. Regroupés dans ces camps de "villages", ces familles sont ainsi soustraites à l'influence jugée néfaste des "rebelles". ces déplacements sont de véritables traumatismes pour la population qui se voit enlevée à ses terres. Près de deux millions de paysans algériens ont été ainsi déplacés, selon un rapport (confidentiel) établi en 1960 par Michel rocard, alors haut fonctionnaire. (Les mots de l'Algérie, benjamin Stora, Presses universitaires du Mirail, 2005)

TEMOIGNAGE :

18 décembre 1959

Je suis encore saisi en écrivant ces lignes.

Frissons, tremblements, sueurs froides.

J’ai visité un camp de regroupement de la vallée de la Soummam, où ont été déplacés de nombreux Algériens pour les éloigner des fellaghas, les rebelles. Résultat : dans cet endroit de cauchemar, plus de cinq mille personnes affrontent des conditions effroyables. Parmi ceux qui survivent ici, une majorité de vieillards, de femmes et d’enfants. « Survivre » est peut-être encore trop optimiste. Mieux vaudrait griffonner qu’ils croupissent dans des baraquements similaires à ceux que, éhontément, la France avait érigés à Rivesaltes.

Le camp d’Azib ben Ali Chérif et celui d’Ighzer Amokrane sont aussi épouvantables l’un que l’autre. Il est patent que les soldats français ont souhaité se venger des villages d’Ouzellaguen, coupables d’avoir accueilli le congrès du FLN trois ans plutôt. D’un côté, ils ont dressé un alignement de gourbis en paille et terre séchées ; de l’autre, ils ont aligné de petites baraques en parpaings et en tôle. Encerclé de miradors et de barbelés, le camp fait froid dans le dos. Quelques maisons semblent un brin moins sommaires. Certaines sont – luxe suprême, ici,- couvertes de tuiles. La réalité reste que, essentiellement, les familles vivent, loin de chez elles, les unes sur les autres, dans de vastes terrain vagues entourés de barbelés.

Boue l’hiver, canicule l’été.

Ennui et désespoir à perte de vue.

Et moi qui passe au milieu, effaré par ce que je découvre…

J’ai parlé avec des « regroupés d’un âge avancé, qui ont transformé la résignation en sagesse. J’ai parlé avec des femmes qui ont gardé assez de révolte pour demeure revêches et amères. J’ai parlé avec des enfants, assez résilients pour demeurer curieux et joueurs. Parmi ces visages, ces figures que j’ai croisées, il me revient particulièrement un ancien caïd qui ne m’a évoqué ni les militaires, ni les fellaghas, comme pour oublier ceux qui l’ont amené ici, ni cette guerre, mais m’a dit quelque chose comme :

- Vous voyez, monsieur le sous-préfet, ici on n’a plus rien, ni l’air pur de nos montagnes, ni la djamaa des hommes, ni l’eau courante où se retrouvaient les femmes, ni nos jardins ou nos champs que nous aimions cultiver. Regardez cette cour qui donne sur nos maisons, où se mêlent toutes les familles. Regardez la citerne d’eau où les femmes, salies par la boue peinent à ouvrir le robinet. Regardez cette terre sableuse où trainent quatre poules, six chèvres et trois moutons, où les enfants désœuvrés jouent au ballon. Vous pouvez croire que c’est là que nous vivons ; mais non, ce n’est pas une vie. Une vie, pour nous, ce sont nos maisons, nos villages, notre djemaa, la place où les hommes devisent, où les vieux parlent, où les jeunes écoutent et où les hommes d’âge mûr décident.

- Que puis-je faire pour vous ? ai-je risqué.

L’homme m’a adressé un demi-sourire. Puis il a fixé le sol avant de darder derechef son regard vif sur moi.

- Je vais être honnête avec vous, monsieur le sous-préfet, a-t-il promis dans un souffle. Ce n’est pas seulement l’eau courante que nous rêvons d’avoir. Ce dont nous rêvons ou, pis, ce dont nous n’osons plus rêver, c’est de retrouver nos points d’eau ; notre rivière, notre source, notre fontaine, même éloignés du village, pour que les femmes puissent se retrouver. Pour elles aller à la source, gagner le puits, ce n’est pas seulement ramener de l’eau pour la cuisine ou la lessive, c’est une promenade, une rencontre, un moment. Aller chercher de l’eau, c’est bien plus qu’une corvée, monsieur. C’est un cheminement, à mi-route entre une prière intérieure et une distraction, l’occasion de montrer ses plus beaux atours et, pour la jeune mariée, au septième jour, de dévoiler ses bijoux et broderies. Pour d’autres femmes, c’est l’espoir de croiser le regard d’un homme, ou de rencontrer une sœur, une tante, une mère afin de parler des soucis ou des joies, de partager des bribes de vie.

J’ai l’impression de voir son regard se durcir, moins pour me tancer que pour ne pas laisser poindre l’émotion qui gronde derrière son calme apparent.

- Aujourd’hui reprend-il, c’est fini, disparu, mort. Comprenez -vous ce que je dis ?

- Donc, si vous nous maintenez ici, comment voulez-vous que je vous dise ce que vous pouvez faire pour nous aider ?

Désormais vous le savez, nous ne désirons qu’une chose : rentrer dans nos villages.

- Au moins, mangez-vous à votre faim ?

- Ah, monsieur le sous-préfet… la semoule, l’huile, le sucre et les légumes Que vous nous distribuez n’ont rien à voir avec les oignons, les carottes, les navets, les olives, les figues que nous cultivions et récoltions. Et puis, les champs qu’Ali labourait avec son bœuf, et puis les fêtes de l’Aïd avec le sacrifice du mouton, ou une Timchret purificatrice, où tout le village se retrouve pour tuer un bœuf et se le partager… que sont devenus ces moments bénis où les hommes s’occupaient de l’organisation, où les enfants ramassaient les fougères, où les femmes ^réparaient le repas ? Que sont devenus ces moments où on allait au marché à Seddouk ou à Ighzer avec l’âne, pour vendre nos produits, aller au café maure, rencontrer des cousins ou des frères ?

L’homme secoue la tête. Il ne peut pas savoir combien je le comprends en repensant à mon village d’Auvergne où les enfants amenaient les chevaux à l’abreuvoir, où les hommes se réunissaient au café ou sur la place du village, discutant, jouant aux boules ou aux quilles, tandis que les jeunes femmes se retrouvaient à la fontaine ou au lavoir, et les vieilles près de l’églises, et où la vie, la géographie, l’histoire collective offraient à chacun son rôle social… […]

Tout cela, oui tout cela aussi, est fini. Mais du moins personne ne nous a-t-il volé notre passé : nous nous sommes contentés de le troquer pour un avenir que nous espérons meilleur.

Journal d’un pacificateur écrit par le sous-préfet Jean-Marie Robert.(P43-46)

Vous aimerez aussi

FENNEC

En savoir plus avec FENNEC

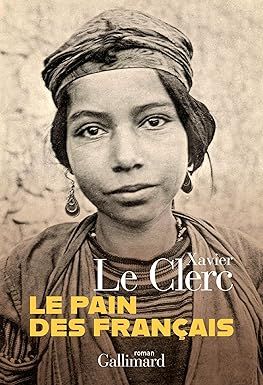

FICHE DE LECTURE : Le Pain des Français

Le pain des Français

ARCHIVE INA : 1972 : la vie des Algériens de Nanterre

Exposition : Images d'Algérie de Pierre Bourdieu (photos en ligne)

NOS POSITIONS : Boualem Sansal

Cérémonie de recueillement, le 26 mars 2025 : 63e anniversaire de la fusillade rue d'Isly à Alger

Restez informés !

Recevez nos dernières nouvelles directement dans votre boîte mail.

Restons connectés !

Ce site a été réalisé avec le soutien du Ministère des Armées